南海所揭示典型海水养殖海湾沉积物中金属固定化动力学机制

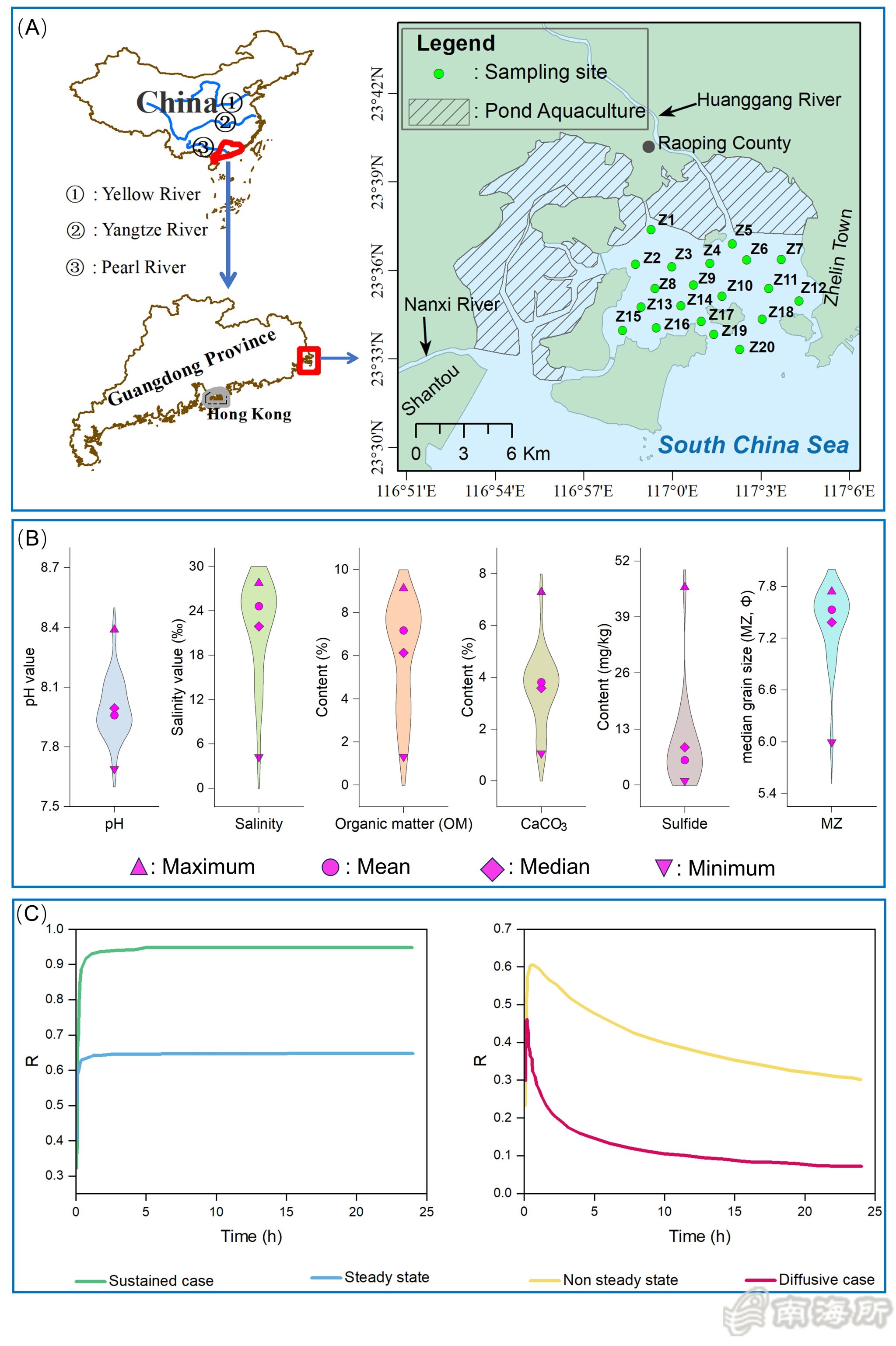

图1. (A) 研究区域及采样点;(B) 南海柘林湾表层沉积物中 pH、盐度、有机质 (OM)、无机碳酸盐 (CaCO₃)、硫化物和中值粒径 (MZ) 的小提琴图;(C) DIFS 模型输出的 R 值时间依赖性结果,展示了四种补给模式。

近日,中国水产科学研究院南海水产研究所院级南海渔业生态环境监测与评价创新团队谷阳光研究员(第一作者兼通讯作者),联合日本山形大学Richard W. Jordan教授、海南大学姜仕军教授等学者,在渔业水域沉积物重金属动力学研究领域取得重要进展。研究发现:铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、镉和铅等10种金属普遍表现出固定化趋势,短期内释放风险有限。相关研究成果以“Dynamics of metal immobilization in coastal mariculture sediments: Insights from DGT and DIFS modeling”为题,发表于环境科学与生态领域国际TOP期刊《Environmental Pollution》(JCR一区,影响因子7.3)。

沿海沉积物在重金属循环中发挥着双重作用——既是金属的重要“汇”,也是潜在的“源”。其环境行为受有机质含量、生物地球化学循环和人类活动的共同影响。已有调查与研究表明,随着我国沿海地区城市化和工业化的快速发展,大量有机质和营养盐输入沉积物,显著改变了其理化性质,并可能影响金属的固定化与再释放机制。在部分养殖海湾的调查中也发现,养殖活动可能对此过程有所影响,但总体影响相较于陆源输入相对有限。在海水养殖海湾,鱼类、贝类和海藻养殖等多种水产养殖类型致使沉积物与金属的相互作用更加复杂。金属在沉积物中的吸附与解吸是否达到平衡,是决定其能否保持“固定化”状态,还是重新释放进入水体并被水生生物吸收利用,甚至引发生态风险的重要因素。已有研究表明,重金属可与沉积物中的有机质或硫化物结合形成稳定复合物,降低生物可利用性,这一过程被称为“金属固定化”。然而,在富营养化和人类活动密集干扰的近岸海域,对其动力学机制的系统研究仍相对缺乏。

我国是全球最大的水产养殖国,广东省柘林湾则是粤东地区最大的海水养殖海湾。该湾因具备半封闭水动力条件、多种不同养殖类型和陆源有机质和重金属输入显著等特征,成为研究重金属固定化的理想场所。近年来,薄膜扩散梯度技术(DGT)逐渐成为研究沉积物中金属迁移与生物可利用性的重要手段;沉积物诱导通量模型(DIFS)则可用于揭示金属解吸速率和动态迁移特征。然而,上述方法在水产养殖方面的联合应用尚属空白。

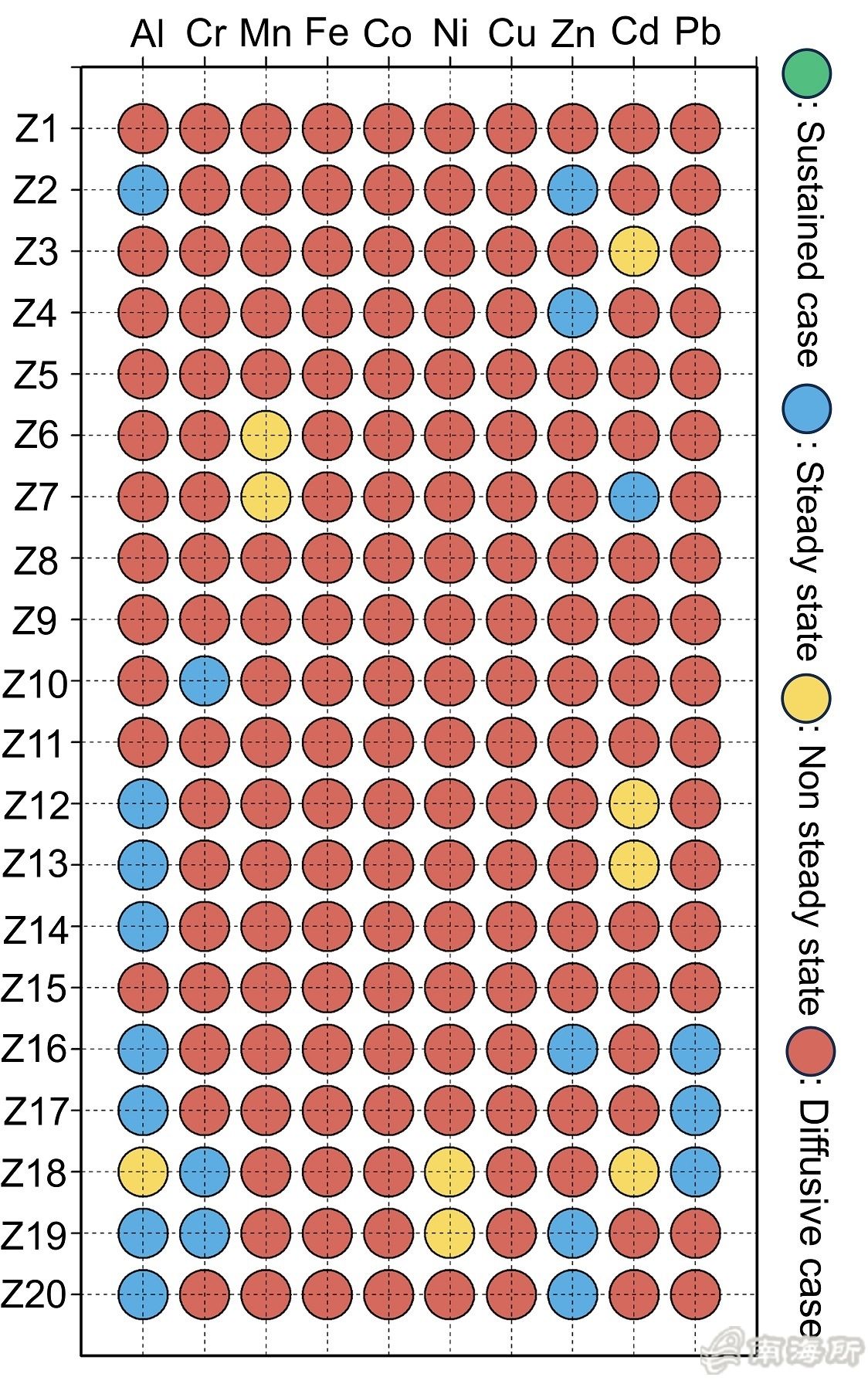

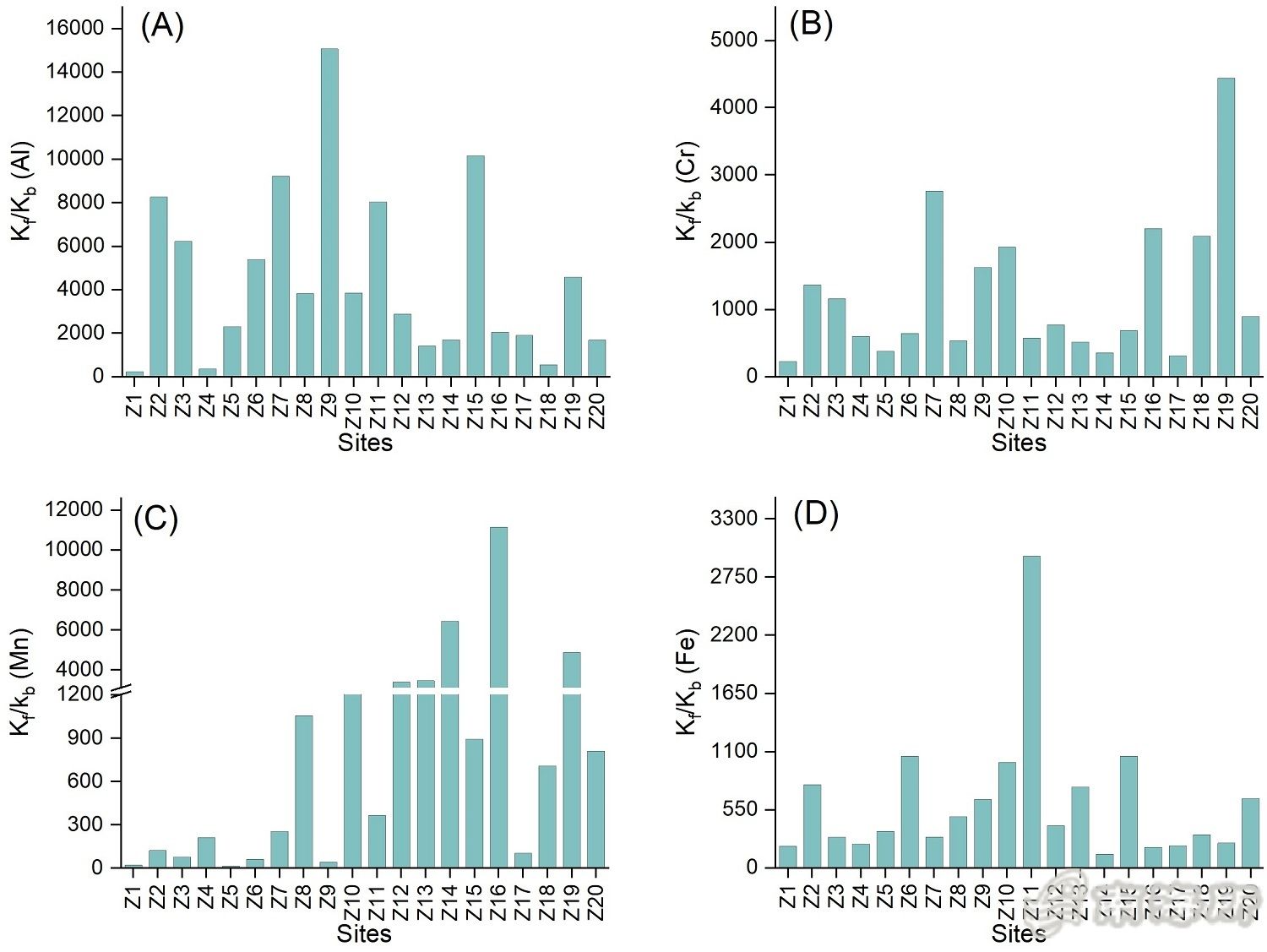

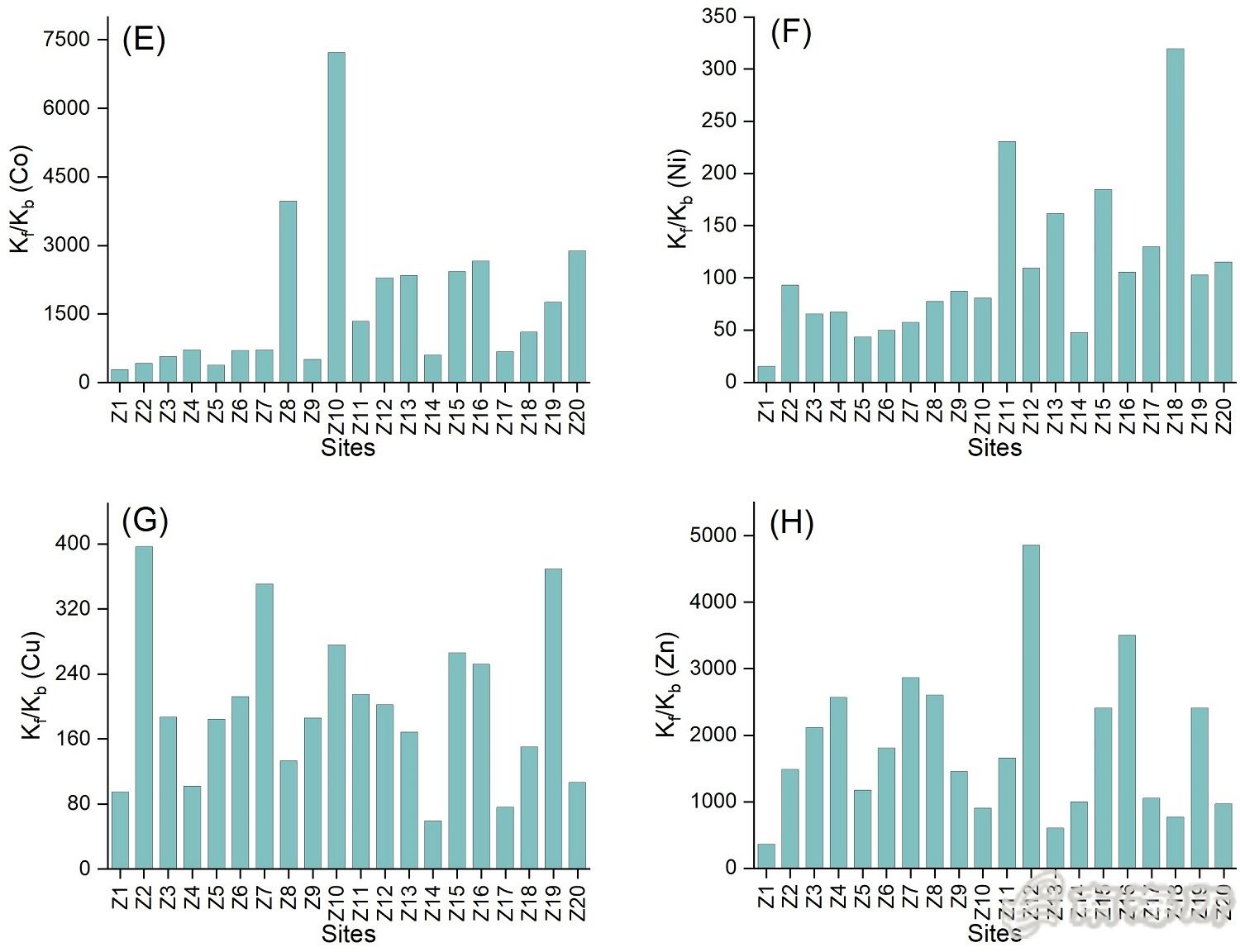

基于此,本研究选取柘林湾为研究对象,采用DGT原位监测与DIFS模拟相结合的方法,开展铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、镉和铅10种重金属动力学研究,对这些金属在沉积物中的吸附速率(Kf)、解吸速率(Kb)及时间依赖的R值分布进行分析,建立了养殖区沉积物金属固定化动力学研究的新框架,填补了相关研究空白。

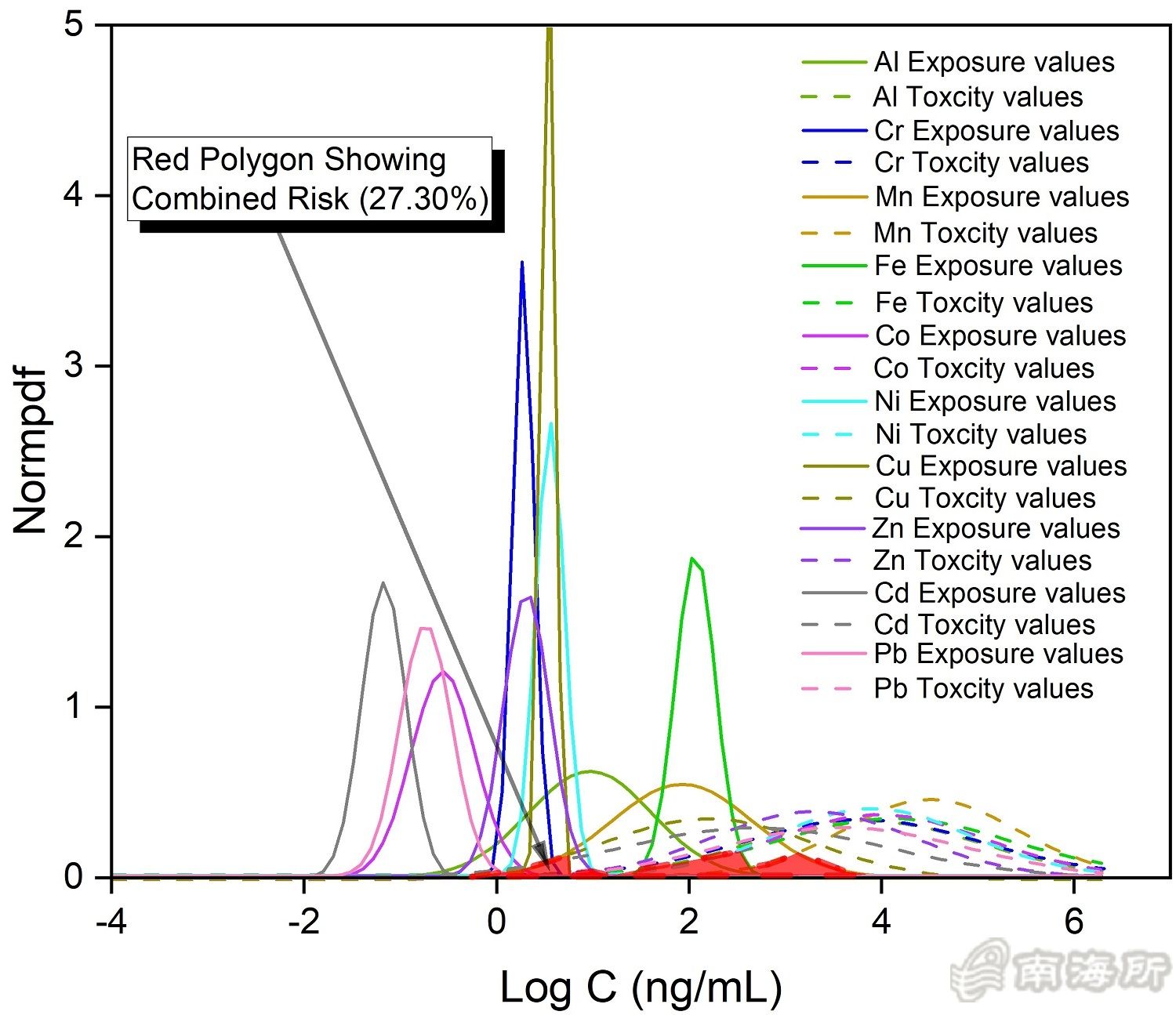

研究结果表明:①10种金属整体呈现出较强的固定趋势,短期内向水体释放的风险较低。例如,锌的最大总浓度高达347.82 mg/kg,被判定为中度污染,但固定化作用明显。②通过引入SPI概率风险评估模型发现,DGT-可解离金属的总体联合生态风险概率为27.30%,其中锰(11.19%)和铝(11.15%)是主要风险贡献者。这一结果提示,即便沉积物整体具备固定化作用,部分金属仍可能带来潜在生态威胁。该研究成果不仅深化了对典型养殖海湾金属环境行为的认识,也为未来海洋牧场和近海养殖区的污染防控提供了科学依据。研究团队建议,未来应结合地球化学与生物学实验证据,进一步评估金属固定化与再释放的长期生态效应。

本研究获得了国家重点研发计划(2022YFC3105600、2024YFD2401401)、国家自然科学基金(42322704、42277222)、广东省自然科学基金(2023B1515020078)和中国水产科学研究院中央级公益性科研院所基本科研业务费(2023TD15)项目的资助。

全文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749125011716

图2. 柘林湾 20 个站位表层沉积物中10 种重金属的再供给模式。

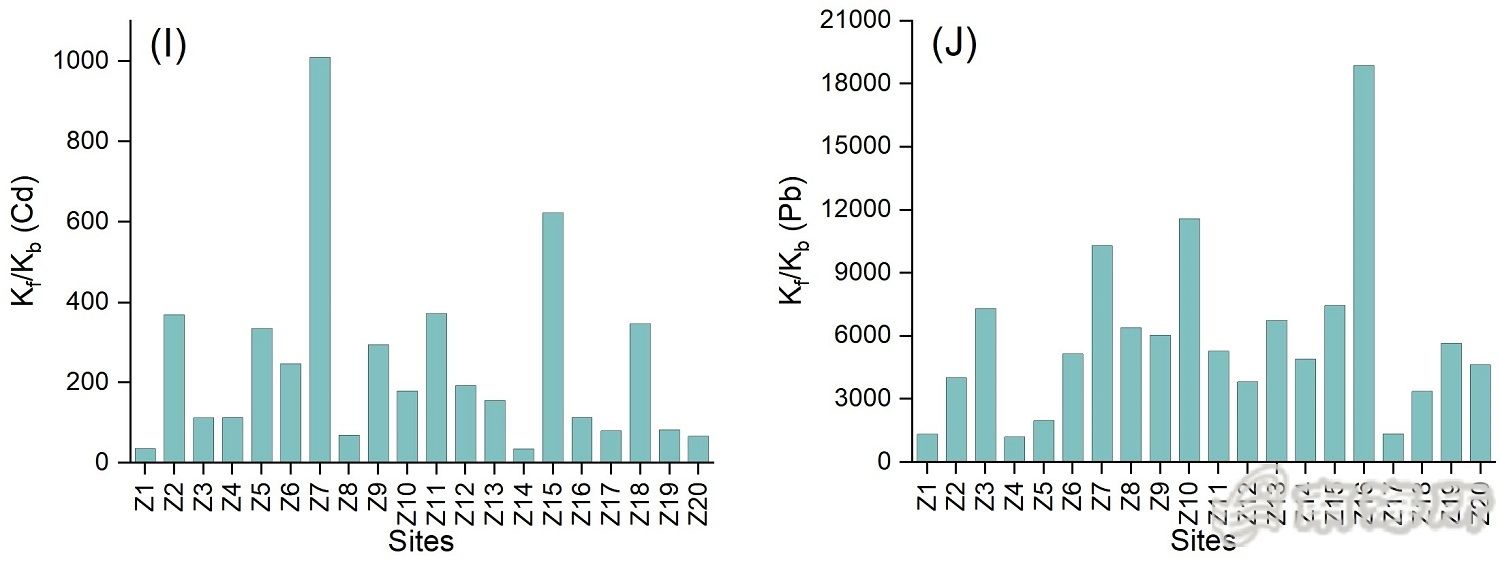

图3. 林湾柘林湾10种重金属 Kf/Kb比值的空间分布图。

图4. 基于SPI模型评估的柘林湾表层沉积物中DGT重金属的联合生态风险。

分享到朋友圈

粤公网安备44010502001742号

粤公网安备44010502001742号